La conservation ex situ est une technique de conservation de la flore sauvage qui intervient hors du milieu naturel. En effet, il est possible de conserver des espèces rares et menacées dans des lieux spécifiques tels que les pépinières de conservation, des jardins conservatoires ou encore des banques de semences.

Objectifs et Programmes de Conservation Ex Situ

Pourquoi conserver ex situ ?

La conservation ex situ répond à plusieurs enjeux majeurs :

- L’amélioration des connaissances techniques et scientifiques par l’expérimentation de culture d’espèces rares et/ou menacées pour partager l’acquisition de ces connaissances aux partenaires du CBNMQ liés à la gestion d’espaces naturels, d’aménagement du territoire et de production végétale.

- L’augmentation des collections d’espèces rares et/ou menacées en pépinière ou jardin conservatoire (arboretum et autre parc) pour avoir un nombre important d’individus disponibles, notamment pour des recherches et études spécifiques sur l’espèce (récolte de semences, part d’herbier, interactions environnementales).

- La constitution de banque de semences d’espèces rares et menacées pour faciliter la conservation des espèces dans le temps pouvant servir à des études mais également pour avoir une banque de “secours”.

- La production d’espèces des cortèges floristiques associé aux espèces rares et menacées pour des programmes de restauration écologique, de valorisation de la flore indigène ou de génie écologiques.

Quels types de programmes en bénéficient ?

La production de plants pour la conservation ex situ joue un rôle majeur dans les programmes de conservation des espèces rares tels que :

Processus de Conservation Ex Situ

Récolte des semences et parties végétales

Premièrement, pour conserver des espèces rares et/ou menacées, il faut les récolter dans le milieu naturel selon des principes de conservation afin de limiter l’impact sur les populations et les habitats naturels.

Récolte sur la Montagne du Vauclin dans le cadre du PNA en faveur de Aechmea reclinata Sastre & Brithmer,

BROMELIACEAE, “Ananas- bois” et Eugenia gryposperma Krug & Urb. ex Urb.,

MYRTACEAE, “Cerisier- montagne”.

Plusieurs, organes ou parties de l’espèces peuvent-être récoltées : fruits, semences, pied-entiers (dans de très rares cas).

Tous les paramètres de récolte sont bancarisés dans des bases de données afin d’assurer la traçabilité des semences et de limiter l’impact sur les milieux.

- Le prélèvement doit être, dans la mesure du possible, représentatif de la diversité génétique de la population récoltée, le tout en gardant un esprit conservateur ;

- Méthode aléatoire : récolte sur 50% des individus fructifiés de la population ;

- S’assurer que les individus collectés sont bien issus de la région d’origine, qu’ils soient sauvages, non hybridés et non issue de sélection humaines (même involontaire) ;

- Réaliser des fiches de traçabilité des collectes en précisant l’habitat.

Remarque : il est nécessaire de récolter assez de semences pour mettre en place différents tests, sans pour autant porter atteinte à la population.

Présentation des protocoles de récolte de semences :

Toutes les plantes (ou presque) proviennent d’une graine. La première étape de la conservation ex situ, est de récolter les graines selon un protocole permettant de limiter l’impact des récoltes sur le milieu naturel pour la stabilité de la population et de l’habitat naturel.

L’objectif étant de :

- Favoriser la diversité génétique en produisant des plants uniquement à partir de graines (reproduction sexuée) ;

- D’éviter une sélection génétique et conserver la singularité locale en récoltant sur des semenciers sauvages (non plantés) ;

- Produire et multiplier des individus en vue d’opérations de conservation de la flore (renforcement, réintroduction, restauration écologique, génie écologique, …).

Préparation et Stockage des Semences

Tri et nettoyage des semences

La préparation des semences est une étape importante qui ne doit pas être négligée afin de garantir et de préserver au mieux le pouvoir germinatif des semences.

Graines de Aechmea reclinata Sastre & Brithmer,BROMELIACEAE, “Ananas- bois”.

Pour cela, un tri est nécessaire à la réception du lot de semences. Plusieurs critères sont vérifiés:

- La viabilité par l’aspect (graines pourries ou piquées ou mangées) ;

- La maturité (taille, couleurs, aspect).

Pesage des semences de l’espèce Eugenia gryposperma Krug & Urb. ex Urb., MYRTACEAE, “Cerisier- montagne”.

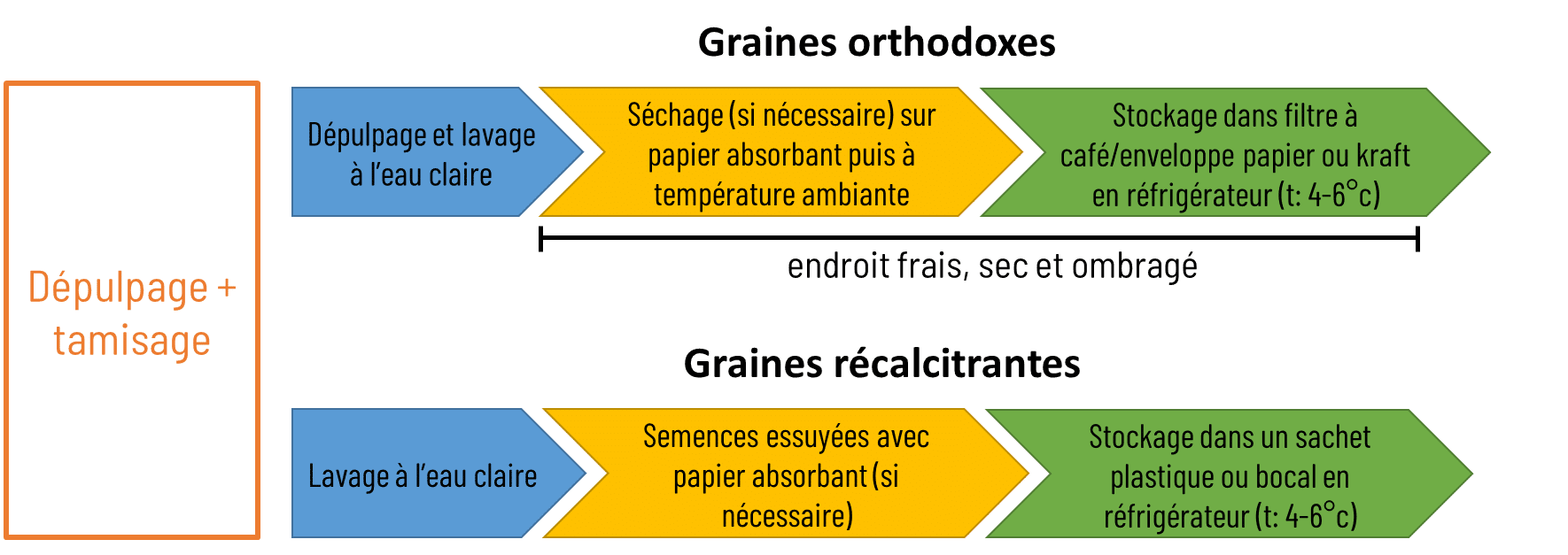

Un nettoyage, s’il est nécessaire (surtout pour les fruits charnus), se fait à l’eau claire puis les graines sont séchées dans du papier absorbant avant d’être mises à sécher à température ambiante sur une durée plus ou moins longue selon le type de graines et d’espèces.

Remarque : Certaines semences, comme les semences dites “récalcitrantes” ne supportent pas la dessiccation et doivent avoir un taux d’humidité intrinsèque élevé pour conserver leur pouvoir germinatif.

Les semences sont par la suite, soit mises en culture, soit mises en stockage dans une graineterie.

Pourquoi stocker des semences ?

- Flexibilité du planning de production : permet de produire à tout moment de l’année ;

- Évite le gâchis de graines : dispense de semer directement après la récolte par rapport à différentes contraintes (manque de place, de personnel ou de temps) ;

- Facilite la gestion du stock de plants en pépinière ;

- Simplifie les échanges de matériel végétal ;

- Raison scientifique : préserver/conserver un patrimoine végétal.

Schéma présentant la procédure pour un stockage en graineterie

Les traitements appliqués aux semences :

Il est parfois nécessaire d’appliquer des traitements sur les semences pour améliorer leur pouvoir germinatif et/ou pour faire lever leur dormance.

L’objectif est de se rapprocher au maximum du cycle de vie de la graine avant sa germination. Pour cela, il est important de connaître le type de dispersion des graines (anémochore, autochore, zoochore, hydrochore, barochore, etc.), mais également l’habitat naturel et l’écologie de l’espèce.

Les différents types de traitements utilisés au CBNMQ sont :

- La scarification manuelle (Sm) : consiste à percer, écailler, entailler ou limer l’enveloppe de la graine à l’aide d’outils tels que du papier abrasif, couteaux, limes, etc.

- La chaleur sèche (C) : les semences sont placées dans une étuve à la température désirée (15-20 secondes à 155°C). Les graines exposées brièvement à de fortes températures peuvent améliorer les germinations.

- L’hydratation eau froide (Hf) : graines immergées dans de l’eau à température ambiante pendant une nuit (environ 8 à 10h).

- Hydratation eau bouillante (Hb) : immerger les semences dans 4 à 10 fois leur volume d’eau à 100°C, arrêter le chauffage et les laisser tremper dans l’eau pendant une nuit.

- Hydratation eau chaude (Hc) : semblable à la précédente, avec un trempage dans de l’eau entre 60 et 90°C pendant 1 à 10 minutes.

Lorsqu’il n’y a pas de traitement réalisé, on donnera comme code :

- Témoin sec (Ts) : pour les semences qu’on aura au préalablement séchées.

- Témoin frais (Tf) : pour les semences encore fraîches qui viennent d’être dépulpées ou qui ont été conservées 1 à 2 jours après le dépulpage au réfrigérateur dans un bocal.

Matériels utilisés pour les différents traitements :

- Papier abrasif (grain 80, 120, 180, 240,..)

- Couteau

- Lime

- Sachets plastiques

- Récipients de différentes tailles

- De quoi faire chauffer de l’eau (bouilloire/plaque de cuisson)

Itinéraire Technique de Production (ITP)

Définition et objectifs

Un ITP est un document présentant les différents éléments, méthodes et conditions nécessaires à la bonne conduite culturale d’une espèce à partir du semis jusqu’aux caractéristiques dimensionnelles attendues (ex: jeunes plants de 15cm de hauteur pour de la restauration écologique, etc.). C’est un document de référence sur lequel doivent s’appuyer les producteurs pour espérer avoir un taux de production satisfaisant.

Véritable fiche technique présentant la conduite de culture à suivre, elle permet d’optimiser la production de nouveaux plants. Celle-ci fait office de document technique de référence permettant, ainsi, de produire des plants dans de bonnes conditions. Cette fiche peut être partagée à nos collaborateurs et partenaires, notamment lors d’actions de restauration écologique.

Comment élabore-t-on un ITP ?

Plusieurs protocoles sont appliqués pour chaque étape, de la récolte de semence jusqu’à la production des plants, permettant ainsi d’observer différents paramètres (condition de récolte, préparation des semences, condition de stockage, mise en culture, etc.) et d’identifier les avantages et les inconvénients de chaque test réalisé et ainsi définir la ou les méthodes les plus intéressantes pour obtenir un maximum de plants.

Culture de Aechmea reclinata Sastre & Brithmer , BROMELIACEAE, “Ananas- bois”.

Infrastructures et Chiffres Clés

Infrastructures de conservation du CBNMQ

La pépinière de conservation du CBNMQ dispose :

- 1 serre semi-ouverte de 100m² pour l’acclimatation des jeunes plants ;

- 1 tunnel de germination de 30m² pour assurer des conditions optimales de levée des semences ;

- 150m² d’espace hors-sol pour la culture en extérieur et l’expérimentation.

Quelques chiffres

Bilan (depuis 2016) :

- 540 récoltes réalisées ;

- 266 taxons récoltés ;

- 15 espèces protégées récoltées et conservées ;

- 10 ITP d’espèces protégées rédigés.

Nombre d’ITP d’espèces menacées :

| CR | EN | VU |

|---|---|---|

| 12 | 10 | 5 |

Nombre d’ITP par endémicité:

| Martinique | Petites Antilles | Caraïbes |

|---|---|---|

| 6 | 21 | 10 |

.

La conservation ex situ est une approche complémentaire indispensable à la préservation de la biodiversité végétale. Elle permet non seulement d’éviter l’extinction d’espèces menacées mais aussi de favoriser leur réintroduction dans leur habitat naturel. Grâce aux infrastructures spécialisées et aux protocoles rigoureux développés, elle constitue une solution efficace pour répondre aux enjeux de conservation actuels et futurs.