À la croisée des regards, entre photographie, vidéo et botanique, est née l’exposition « Au cœur de nos forêts de rivière… Trésors de Martinique », présentée au musée du Père Pinchon à l’occasion de la Belle saison des Conservatoires botaniques nationaux 2025 au début du mois de juin.

Cette exposition singulière donne à voir et à ressentir, la richesse souvent méconnue des ripisylves martiniquaises, ces forêts de bord de rivière abritant une flore indigène rare et précieuse, aujourd’hui menacée. Pour sensibiliser autrement, en touchant à la fois les yeux, l’esprit et le cœur, le Conservatoire botanique national de Martinique a fait le pari d’une rencontre entre art et science, à l’initiative d’Iraïs Loiseau, chargée d’animation des Plans Nationaux d’Actions (PNA) au sein de la structure.

Cette exposition a été construite en partenariat avec deux artistes: David Lanista, photographe professionnel dont l’objectif a mis en lumière la beauté singulière de nos espèces indigènes, et Philippe “Dulidan” Hillion, vidéaste reconnu qui a su souligner la fragilité et la beauté de nos écosystèmes rivulaires à travers sa caméra.

Retour sur cette collaboration porteuse de sens…

Bonjour Iraïs,

Iraïs Loiseau, chargée d’animation des Plans Nationaux d’Actions (PNA).

- Peux-tu te présenter et nous dire quel est ton rôle au sein du CBN de Martinique (CBNMQ) ?

Bonjour, je m’appelle Iraïs Loiseau et je suis chargée d’animation des Plans Nationaux d’Actions (PNA) en faveur de la flore au sein du Conservatoire botanique national de Martinique.

Les PNA sont des dispositifs de politique publique, pilotés en Martinique par la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL). Celle-ci a confié au CBNMQ la mission de rédiger et d’animer les PNA sur le territoire. Ces plans ont pour objectif d’améliorer l’état de conservation d’espèces végétales menacées, à travers la mise en œuvre d’un ensemble cohérent d’actions : acquisition de connaissances, préservation de leurs habitats, restauration écologique et sensibilisation du public. Mon rôle consiste à coordonner toutes ces actions en lien étroit avec les acteurs du territoire martiniquais : collectivités, gestionnaires d’espaces naturels, associations, chercheurs, etc.

Un PNA est actuellement en cours pour neuf espèces rares et menacées des forêts de bord de rivière, et c’est dans ce cadre qu’a été conçue cette exposition.

- Peux-tu nous expliquer en quelques mots ce qu’est une ripisylve et pourquoi elle est si importante ?

Les ripisylves sont les formations boisées qui bordent les cours d’eau. Ce sont des écosystèmes particuliers, situés à l’interface entre les milieux aquatiques et terrestres, avec des conditions écologiques très spécifiques. Elles remplissent de nombreuses fonctions essentielles : elles stabilisent les berges, filtrent les polluants, contribuent à la régulation de la température et à la qualité de l’eau, tout en servant d’abri et de zone de déplacement pour de nombreuses espèces animales, aussi bien aquatiques que terrestres. Par ailleurs, les ripisylves abritent des plantes très spécialisées, adaptées à ces milieux humides et fluctuants, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Elles sont aussi un élément fort du paysage et de l’identité de la nature martiniquaise.

- Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur les 9 espèces ciblées par ce Plan national d’action ?

Les ripisylves, notamment à basse altitude, sont souvent situées dans des zones de plaine, avec un accès facile à l’eau et des sols fertiles. Ces caractéristiques en font des espaces très convoités pour l’agriculture, l’urbanisation ou diverses activités humaines. Ces pressions entraînent le déboisement, l’artificialisation des berges, l’apport de polluants, mais aussi l’introduction d’espèces exotiques, qui entrent en compétition avec les espèces locales. Globalement, les activités humaines modifient donc profondément le milieu. Ces problématiques sont accentués par le contexte actuel d’érosion rapide et massive de la biodiversité et par le changement climatique.

L’ensemble de ces pressions compromet la survie des neuf espèces végétales rares et menacées faisant l’objet du Plan national d’action, car elles sont inféodées aux ripisylves, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent se maintenir que dans ces milieux spécifiques, dont l’équilibre écologique est aujourd’hui menacé.

- Pourquoi avoir choisi de faire appel à des artistes pour porter un message scientifique en faveur de la conservation et comment s’est déroulée la collaboration avec eux ?

Lors de la mise en œuvre des actions du Plan National d’Actions, nous avons eu l’occasion d’échanger avec des publics très divers. Ces discussions ont fait émerger un constat clair : les espèces indigènes sont trop souvent invisibilisées, notamment parce que leurs caractéristiques esthétiques sont méconnues ou éclipsées par la popularité des espèces exotiques. Celles-ci ne reflètent pourtant pas la richesse ni la singularité de notre patrimoine naturel.

À mon arrivée au CBNMQ, c’est en multipliant les sorties sur le terrain avec les botanistes qui m’ont montré les détails de chaque espèce que j’ai développé une véritable sensibilité à leur égard, et une meilleure compréhension des enjeux de leur conservation. C’est cette perception, à la fois sensible et scientifique, que je souhaitais transmettre à travers la création de l’exposition. Mettre en lumière la beauté souvent discrète des espèces locales est déjà une forme d’art. Il était donc naturel de faire appel à des artistes capables de capter cette dimension et de la sublimer. Nous avons pensé à David Lanista, dont nous connaissions le travail photographique naturaliste. C’est lui qui nous a proposé de collaborer également avec Dulidan, afin d’enrichir le projet d’une création vidéo, parfaitement complémentaire à la série de clichés.

La collaboration a été fluide et stimulante. David et Dulidan ont su donner vie à notre idée initiale, tout en l’enrichissant grâce à leur regard artistique et leur professionnalisme. Cette expérience a été extrêmement enrichissante pour moi, à tel point que j’étais presque triste de voir cette belle aventure arriver à son terme.

- Qu’espères-tu que cette exposition apporte au grand public et aux décideurs locaux ?

Notre volonté était d’amener les martiniquais, et pas que, à découvrir et à apprécier la beauté singulière des espèces indigènes. Car c’est en connaissant mieux notre patrimoine naturel que nous serons en mesure de le préserver.

Si cette exposition peut permettre d’intégrer davantage les espèces locales dans les aménagements, dans les politiques publiques ou même dans l’imaginaire collectif, alors nous aurons atteint notre objectif.

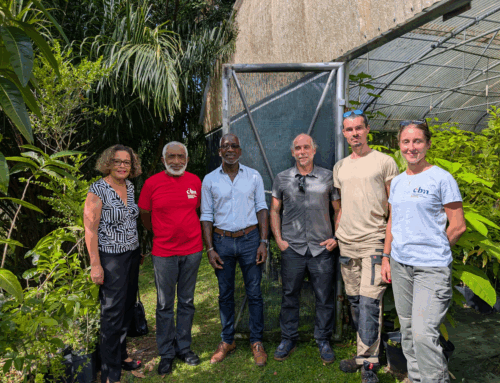

Iraïs, Dulidan et David pendant le ciné-débat organisé à l’occasion du vernissage professionnel de l’exposition.

Bonjour David et Dulidan,

- Comment avez-vous été amenés à participer à cette exposition ?

David : Bonjour, c’est un client qui m’a mis en contact avec le CBNMQ dans le cadre d’une commande privée. Je devais réaliser un cliché d’une fleur bien particulière : celle du Zygia Latifolia. Il se trouve que cette espèce faisait partie du PNA donc la collaboration s’est faite tout naturellement.

Dulidan : Salut, pour ma part, j’ai été invité à participer à ce beau projet par mon ami David Lanista, avec qui je collabore régulièrement. En contact avec le Conservatoire botanique national de Martinique, il m’a parlé de cette exposition consacrée aux espèces menacées de la ripisylve. L’idée de mettre mon savoir-faire en vidéo au service de la préservation de la biodiversité locale m’a tout de suite séduit. C’était l’occasion parfaite de croiser mon métier d’image avec un sujet qui me tient à cœur : la nature martiniquaise.

- Qu’est-ce qui vous a inspirés dans le thème de la ripisylve et de la flore indigène ?

David : Étant photographe naturaliste passionné par la nature martiniquaise, la thématique m’a tout de suite séduit.

Dulidan : Ce qui m’a inspiré, c’est avant tout la découverte. Beaucoup des espèces que j’ai filmées, je ne les connaissais pas avant de les rencontrer sur le terrain. Ça m’a donné envie de les mettre en lumière, de les traiter avec une grande attention. Mon objectif, c’était vraiment de permettre aux Martiniquais de découvrir cette zone méconnue qu’est la ripisylve, et de susciter chez eux la même curiosité et le même respect que ce que j’ai ressentis en travaillant dessus.

- Quel rôle peut jouer l’art, selon vous, dans la sensibilisation à la préservation de la nature ?

David Lanista, photographe.

David : Selon moi, l’art est fait pour émouvoir. Les messages de sensibilisation sont martelés depuis de nombreuses décennies mais il reste encore beaucoup de monde à convaincre. Il est donc plus que nécessaire de toucher à la sensibilité de chacun pour que des actions concrètes soient mises en place.

Dulidan : Pour moi, c’est primordial. L’image, la vidéo, le son… tous les supports visuels sont indispensables pour proposer une sensibilisation qui soit à la fois ludique, percutante et accessible. L’art permet aussi de faire passer des messages parfois graves, mais de manière plus légère ou plus créative, pour toucher un public plus large. On le voit dans les émissions, les documentaires télévisés, ou même au cinéma, où la nature est souvent sublimée et mise sur un piédestal pour provoquer de vraies prises de conscience. Je suis convaincu que lier l’art et la sensibilisation environnementale est, aujourd’hui, indispensable si on veut faire bouger les choses.

- Un mot pour décrire votre expérience avec l’équipe du Conservatoire botanique national de Martinique ?

David : C’était une belle symbiose. Nous avons tissé des liens au fil de ce projet qui a tout de même duré un an. Lorsque je devais aller seul sur le terrain, les indications ont toujours été claires et je tiens à remercier toute l’équipe du CBN pour leur professionnalisme et leur bonne humeur tout au long de cette aventure.

Philippe “Dulidan” Hillion, vidéaste.

Dulidan : Si je devais n’en choisir qu’un : inspirante. J’ai eu la chance de travailler avec des personnes passionnées et profondément investies. Benjamin, avec sa pédagogie incroyable et sa connaissance quasi encyclopédique de la nature martiniquaise, a su rendre chaque explication vivante et accessible. Iraïs, toujours souriante, nous a guidés sur le terrain avec bienveillance et un vrai sens du partage, en nous faisant découvrir les enjeux du Plan National d’Action pour la préservation des espèces végétales. Stéphanie, qui coordonne la communication de tout cela avec gentillesse et bonne humeur, a aussi joué un rôle clé dans le suivi du projet. Et bien sûr, un grand merci à Guillaume, Directeur du Conservatoire Botanique, pour sa confiance et son ouverture d’esprit. C’est grâce à lui que cette aventure a pu voir le jour. J’espère sincèrement qu’on aura l’occasion de remettre ça, et de continuer à faire des projets encore plus beaux et plus forts.

- Qu’aimeriez-vous que les visiteurs retiennent en découvrant vos œuvres dans ce contexte ?

David : La Martinique est belle tout comme sa flore endémique et elle mérite d’être protégée. Nous sommes souvent attirés par des plantes ornementales venues de l’extérieur alors que nous avons de magnifiques espèces indigènes bien de chez nous. Ouvrez l’œil la prochaine fois que vous arpenterez nos forêts de rivière.

Dulidan : J’aimerais qu’ils prennent conscience de ce qui les entoure. Derrière chaque plante, chaque arbre, chaque morceau de rivière, il y a des espèces qui luttent déjà pour leur survie. Malheureusement, on les piétine, on casse des branches, on modifie ces milieux sans même s’en rendre compte. Mon objectif, c’est que les visiteurs repartent avec un regard différent, plus attentif, plus respectueux… et surtout avec l’envie de mieux connaître cette nature martiniquaise, souvent discrète mais tellement essentielle.

Un grand merci à Iraïs, Dulidan et David pour leur temps, leur engagement et la richesse de leurs échanges. Leurs témoignages ont éclairé les enjeux portés par l’exposition et permis d’en approfondir les messages.

Pour conclure

Dates et horaires de l’exposition.

Les vernissages professionnel et grand public, organisés sur deux jours, ont rassemblé une centaine de personnes : un public curieux, attentif et engagé, avec lequel nous avons eu le plaisir d’échanger autour des enjeux de conservation.

Cette belle affluence témoigne de l’intérêt porté à ces thématiques, et nous conforte dans notre volonté de poursuivre des collaborations aussi stimulantes que celle-ci.

Vous pouvez encore aller voir ou revoir cette exposition jusqu’au 4 juillet au musée du Père Pinchon!

Un grand bravo à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement !

Crédits photos: AC/CBNMQ et SKF/CBNMQ.

Interview et montage vidéo: SKF/CBNMQ.